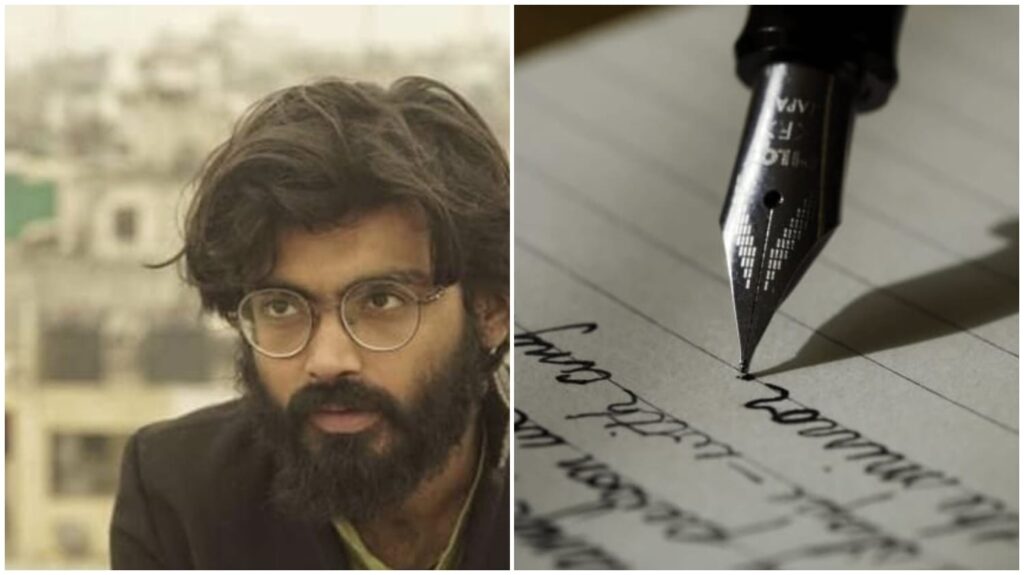

मैं लगभग चार साल जेल में बिता चुका हूं. जब मैं शाहीन बाग़ प्रदर्शन में शामिल हुआ था तब मुझे ऐसे लगा था कि शायद झूठे मुक़दमें में क़ैद मिल सकती है. मैंने ख़ुद को ज़ेहनी तौर पर इसके लिए तैयार कर रखा था. जैसा कि ग़ालिब लिखते हैं, “ख़ाना-ज़ाद-ए-ज़ुल्फ़ हैं ज़ंजीर से भागेंगे क्यूँ, हैं गिरफ़्तार-ए-वफ़ा ज़िंदाँ से घबरावेंगे क्या(….)

हालांकि ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे आतंकवाद के मामले में आरोपी बनाया जाएगा और ख़ासतौर से उस दंगे के मामले में जो मेरी गिरफ़्तारी के भी एक महीने बाद भड़का था. यह घटना बताती है कि मौजूदा सत्ता प्रतिरोध को दबाने और मेरे जैसे लोगों को क़ैद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. मजाज़ ने क्या ख़ूब लिखा है, “हदें वो खिंच रखी हैं हरम के पासबानो ने कि बिन मुजरिम बने पैग़ाम भी पहुंच नहीं सकता.”

इस लंबी और ग़ैर ज़रूरी क़ैद में जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा दुख होता है वो मेरी माँ की बुज़ुर्गी और बीमारी है. मेरे पिता का नौ साल पहले निधन हो गया था, उसके बाद से ही मैं और मेरा छोटा भाई ही हैं जो माँ का ख़्याल रखते थे. फिर भी मैं अल्लाह की मर्ज़ी को कुबूल करता हूं और अधिकांश समय अपनी पढ़ाई पर लगाता हूँ. जब तक मेरे पास रोचक और सार्थक किताबें रहती हैं, मैं सुकून से रहता हूँ और बाहरी दुनिया की सोच मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती.

मुझे इरानी क्रांतिकारी अली शरियती की याद आती है जिन्होंने 2 साल क़ैद में बिताए और मौत के समय भी हाउस अरेस्ट में थे. उनसे मैंने यह ताक़तवर दुआ सीखी है: “या अल्लाह जो कुछ भी मैं बदल सकता हूं उसकी ताक़त दे और जिसे नहीं बदल सकता उसे क़ुबूलने की ताक़त दे.”

इसी दुआ के साथ मैं ख़ुद पर काम करने की कोशिश करता हूं. लेकिन जैसे-जैसे वक्त निकल रहा है मुझे चिंता होती है अपनी माँ की और बाहरी दुनिया की. मैं सोचता हूं कि क्या अपनी मौजूदगी से मैं कुछ बदल सकता था और घबराता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें न गँवा दी हों जिन्हें दुबारा हासिल करना मुमकिन न हो.

फाराज़ इस भावना को अपने शेर के ज़रिए कुछ इस तरह ज़ाहीर करते हैं, “वहशत को सबब रौज़ान-ए- ज़िंदान तो नहीं है मेहरो-माहो-अंजुम को बुझा क्यों नहीं देते.” ( मेरी तन्हाई की वजह क़ैद नहीं है, लेकिन वे सुरज, चाँद और सितारों को चमकने क्यों नहीं देते?)

मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं है. अधिकांश समय अपनी कोठरी(Cell) में किताबें और अख़बार पढ़ते हुए बिताता हूं. शाम में अपने ब्लॉक के चारों तरफ एक घंटा चहलक़दमी कर लेता हूं. हसरत मोहानी, जो बाद में संविधान सभा के सदस्य बने, को भी ब्रितानी सरकार ने क़ैद किया था. उन्होंने एक शेर लिखा है, “है मश्क़-ए-सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी / इक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबियत भी.”

हालांकि मुझे मशक्कत – सज़ायाफ्ता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक अंडर ट्रायल क़ैदी हूं. लेकिन ‘चक्की’ शब्द का इस्तेमाल अभी भी दिल्ली की जेलों में होता है भले ही जेल में अब कोई वास्तविक मिले ना हो. इस प्रकार यह शेर मेरी स्थिति पर भी लागू होता है.

मैं एक छोटी-सी कोठरी में अकेले रहता हूं. इसके एक कोने में शौचालय बनाया गया है जिसे एक छोटी दीवार से घेरा गया है. मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है सिर्फ कुछ कपड़े, बर्तन और किताबें हैं. मुझे हफिज़ शिराज़ी का बेहतरीन शेर याद आता है, हाफ़िज़ा, दर कुंज-ए-फ़गर ओ ख़लवत-ए-शब हा-ए-तार, ता बुवद विरदत दुआ / ओ दर्स-ए-कुरान ग़म मखुर” (“हे हाफ़िज़, गरीबी के कोने में और एकांत में) रात में, प्रार्थना और कुरान का अध्ययन आपकी सांत्वना हो, दुखद न हो ”)

पिछले कुछ सालों में मैंने असम और तिहार जेल में सैकड़ों किताबें पढ़ीं. जिनमें कुछ पहले भी पढ़ी थीं, लेकिन इस बार नए नज़रिए और गहनता से पढ़ी.

इतिहास और उससे संबंधित क्षेत्र : यूरोपिय इतिहास पर रचनाएं ( होब्सबावन, एंडर्सन, त्रस्तकी), दक्षिणी एशिया का इतिहास ( बेली, सबअल्टर्न स्टडीज़, पर्थ सार्थी गुप्ता) और इस्लामी इतिहास (हॉडीसन, अब्राहम) के साथ अपने पीएचडी रिसर्च से जुड़ी किताबें.

जर्मन साहित्य: दस साल पहले मेरी जर्मन में ट्रेनिंग हुई थी लेकिन उसका अभ्यास नहीं कर पा रहा था. इसमें दक्षता बनाए रखने के लिए जेल में अभ्यास शुरू किया. काफ़्का की लघु कहानियों से शुरूआत कर उसके उपन्यास, Das Schloss” and “Der Prozess भी पढ़े. इनके अलावा Nietzsche और अन्य जर्मन फिक्शन लेखकों को पढ़ा. फिलहाल मैं थॉमस मान का उपन्यास “Der Zauberberg” (“The Magic Mountain”) पढ़ रहा हूं.

विज्ञान एवं दर्शनशास्त्र: रिलेटिविटी, क्वांटम फिज़िक्स और 20वीं सदी में गणित में हुए विकास के साथ इन क्षेत्रों की दार्शनिक व्याख्या को भी गहराई से जाना. इन विषयों को मैंने पहली बार आईआईटी बॉम्बे में जाना था लेकिन अब ज्यादा गहनता से इनको देख रहा हूं. मैंने आइंस्टाईन, हिसेनबर्ग, Schrödinger, Gödel, पेनरोज़, हॉकिंग, यूरग्रो और मैक्स जैमर की रचनाएं पढ़ीं. इनके साथ ही क्वीन और सैमुअल अलेक्ज़ेंडर की समान्य दर्शन की किताबें पढ़ीं. फिलहाल हाओ वांग की “From Mathematics to Philosophy” पढ़ रहा हूं.

इस्लाम, धार्मिक ग्रंथ और तफ़्सीर: मैंने मौलान आज़ाद, अब्दुल्लाह यूसुफ़ अली की रचनाओं के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों का पुन: अध्ययन किया. इनके अलावा इतिहास और धर्मशास्त्र से जुड़ी जितनी भी किताबें हासिल हो सकीं उन्हें भी पढ़ी. नबी हज़रत मोहम्मद की कई जीवनियाँ पढ़ीं जिनमें सुलेमान नदवी की रचना प्रमुख है. इस्लामी सुफ़ीवाद की कई रचनाएं पढ़ीं. जिनमें इक़बाल की फ़ारसी रचना (असरार और रूमूज़) और हाफिज़ शिराज़ी की दिवान प्रमुख रही हैं. मैंने इक़बाल की Reconstruction of Religious Thought(1930) का पुन:अध्ययन किया. साथ ही इक़बाल की अन्य रचनाएं भी पढ़ीं जो पहले नहीं पढ़ी थीं.

मैंने डॉ. अली शरियती की कई रचनाएं पढ़ीं. जिनमें इक़बालो-मा (इक़बाल के विचारों का विश्लेषण), हज्ज (तीर्थयात्रा के सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों की गहन खोज) और मज़हब अलैहे मज़हब (मज़हब के ख़िलाफ़ मज़हब) प्रमुख हैं. मज़हब अलैहे मज़हब में अली शरीयती गहराई से बताते हैं कि कैसे अद्वैतवादी रसूल की परंपरा बुनियादी रूप से मानवतावादी और क्रांतिकारी रही है. लेकिन भौतिकवादी अभिजात्य वर्ग द्वारा सहयोजित होने के बाद जनसरोकार विरोधी हो गई है. वे दावा करते हैं कि वास्तव में लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच नहीं है बल्कि धर्म की दो व्याख्याओं की है: “आम जनमानस के लिए धर्म” बनाम “भौतिकवादी अभिजात्य वर्ग के लिए धर्म.” यह संघर्ष एक ही धार्मिक परंपरा के अंदर मौजूद है. दोनों विरोधी ताक़तें अपनी परंपरा की दिशा और खूबसूरती को लेकर जद्दोजहद करती हैं. फिलहाल मैं 18वीं सदी के धर्मशास्त्री शाह वलीउल्लाह दहलवी की अरबी किताब हुज्जत उल्लाह-उल-बलिग़ा पढ़ रहा हूं.

फिक्शन: साअदत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद, लियो टॉलस्टॉय, फ्योडर दोस्तोवेस्की, एलिफ़ शाफ़क, अमिताव घोष और अरुंधति रॉय पढ़ी.

संक्षेप में कहें तो जेल में मैंने पिछले 3-5 सालों में जितनी किताबें पढ़ीं हैं उतनी किताबें बाहर रहकर पढ़ने में कम से कम इससे दोगुना वक़्त लगता.

मेरी पीएचडी थीसिस “20वीं सदी की शुरूआत के औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक दंगे और गौ हत्या” है. अपनी गिरफ़्तारी से पहले मैंने इसके अध्याय लिखने शुरू कर दिए थे, चूंकि 2019 में यूजीसी ने मेरी सिनॉप्सिस/सार मंज़ूर कर दिया था. हालांकि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तब मेरा कुछ अभिलेखीय/आर्काइवल काम पूरा नहीं हो पाया था जिसे मैं जेल से पूरा नहीं कर सकता.

इसके अलावा जो मैंने प्राथमिक डेटा इखट्टा किया था वे हजारों पन्ने में हैं. जिन्हें जेल में बैठकर नहीं देखा जा सकता. अधिकांश डेटा डिजिटल उपकरण के ज़रिए हासिल हो सकते हैं लेकिन पुलिस ने इन उपकरणों को ज़ब्त कर रखा है. इस तरह जिन द्वितीयक डेटा तक मेरी पहुंच में है उसी से काम चला रहा हूं.

मैंने अपनी पीएचडी का यह विषय इसलिए चुना क्योंकि सांप्रदायिक दंगों ने देश-विभाजन के विचार में ख़ास भूमिका निभाई थी. 19वीं सदी के अंत में गो-रक्षा के नाम पर ध्रुविकरण ने ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए असुरक्षा पैदा की थी. (1890 के दशक में बकरीद से संबंधित शुरुआती ग्रामीण नरसंहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुए थे) यह ख़तरा खासतौर से इनके सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहारों पर बढ़ जाता था. चूंकि मुसलमान औपनिवेशिक भारत में और वर्तमान में भी अल्पसंख्यक रहे हैं.

1920 के दशक में गो-रक्षा आंदोलन के उदय के साथ ही बकरीद हिंसक और असंतोष से भरा त्योहार बनता गया. लगातार हो रहे तनाव ने न सिर्फ धार्मिक सौहार्द बिगाड़े बल्कि सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक स्वायतत्ता पर सवालिया निशान लगा दिए.

बड़े पशु मुसलमानों के भोजन के सस्ते माध्यमों में से एक थे इसलिए इस मुद्दे की गूंज सभी जातियों और वर्गों तक पहुंची. लेकिन कसाई समुदाय खासतौर से प्रभावित हुआ.

मेरा एमफील रिसर्च (2015-2017) 1946 में बिहार के मुसलमानों पर हमले पर केंद्रित था. एक हफ़्ते तक चलने वाला यह हमला बकरीद के समय शुरू हुआ था, जिसमें हज़ारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी. इस हमले में आधिकारिक रूप से 5,000 और अनाधिकारिक रूप से लगभग 20,000 मुसलमानों की हत्या की गई थी. इस दुखदाई घटना ने कई घटनाओं की तरफ मेरा ध्यान खींचा जिसे मैंने अपनी पीएचडी में गहराई से जाना. मेरा काम विभाजन के कारणों की गहराई से पड़ताल करना है तथा विभाजन के लिए मुस्लिम अलगाववाद और ‘अभिजात्य प्रतिद्वंदिता’ को ज़िम्मेदार ठहराने वाले सिद्धातों को चुनौति देना है. ये सिद्धांत अक्सर गंभीर मुद्दों जैसे- हिंसा, सुरक्षा, कसाई और चर्मकारों की व्यावसायिक कमजोरियाँ, ग़रीब मुसलमानों के खान-पान की आदत और पावर शेयरिंग जैसे बड़े मुद्दों को नज़र अंदाज़ कर देते हैं.

हिंसा, बहुसंख्यकवादी विधान, जीवनयापन के पेशे और सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वायत्तता ऐसे मुद्दे थे जो राज्य के भीतर मुसलमानों के अधिकार एवं सुरक्षा से जुड़े हुए थे. वे क़यासी फ़ैसलों और प्रणालीगत बहिष्कार के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे में वैधानिक हिस्सेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं.

मेरा मानना है कि इन मुद्दों ने 1937 के चुनाव में कांग्रेस के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ध्रुविकरण में मुख्य भूमिका निभाई और यही वे मुद्दें हैं जिनकी वजह से 1946 के चुनाव में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया. न कि ‘अभिजात्य प्रतिद्वंदिता’ और ‘मुस्लिम अलगाववाद’ ने.

भारतीय इतिहास में शाहीनबाग़ का शांतिपूर्ण प्रदर्शन मील का पत्थर साबित हुआ है. शुरू में इस आंदोलन की नुमाइंदगी छात्रों ने की और बाद में शाहीनाबाग़ की औरतों ने इसे 3 महीने तक ज़िंदा रखा. इस आंदोलन को कोरोना महामारी की वजह से हुई तालाबंदी के बाद स्थगित कर दिया गया. मेरे ख़्याल से यह आंदोलन भारत में मुसलमानों के हालिया इतिहास में हुए कई महत्त्वपूर्ण ट्रेंड्स की नुमाइंदगी करता है.

शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग का उदय, बढ़ती सांप्रदायिकता और इस्लामोफोबिया, बहुसंख्यकवादी भाजपा की प्रचंड जीत, कथित सेक्यूलर दलों का मुसलमानों के प्रति रवैया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, धारा-370 निरस्त करना और अंत में भाजपा का मुस्लिम महिलाओं का रक्षक बनना (जिसे मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में ख़ारिज़ कर दिया) आदि ने शाहीनबाग़ जैसे आंदोलन के लिए असंतोष पैदा किया.

इस आंदोलन की ख़ास बात यह थी कि भले ही यह आंदोलन अपने-आप उभरा था. इसके बावजूद यह जामिया, जेएनयू और आईआईटी के स्कॉलर्स के समूह के बिना संभव नहीं था. मुझ समेद कई और विद्वान कई दिनों से राजमार्गों पर धरने और चक्का जाम का समर्थन कर रहे थे, और अगर १५ दिसंबर को उस राजमार्ग पर हम उपस्थित नहीं होते तो ये केवल एक और जुलूस (मार्च) होता , बजाए एक निरंतर धरने के ।

शुरूआती दिनों में शाहीन बाग़ आंदोलन के हर पल जद्दोजहद से गुज़रते थे. पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन, पहली रात से ही आंदोलन की शांति भंग होने का ख़तरा, हिंसा फ़ैलाकर आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था. इनके अलावा सर्द रातों ने भी चुनौतियां बढ़ा दी थीं. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने औरतों के साथ मिलकर आंदोलन को लगातार ज़िंदा रखा.

इस प्रतिरोध में रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और बड़ी संख्या में हाइवे के दुकानदारों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. हालांकि छोटे दुकानदार और रेड़ी वालों ने ज़्यादा मदद की. यहां तक कि लोकल धार्मिक विद्वानों भी आंदोलन में शामिल हुए. इन अलग-अलग पेशे से संबंधित लोगों से जुड़ना और संपर्क स्थापित करना हमारा काम बन गया था. हमारी इतनी प्रतिबद्धता के बावजूद भी हमने नहीं सोचा था कि यह आंदोलन इतने दिनों तक खड़ा रह सकता था.

पहले हफ़्ते में आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौति थी महिलाओं के लिए व्यवस्था करना. शुरू में महिलाएं सिर्फ़ दोपहर के समय आती थीं जो दुकानों के आस-पास बैठती या खड़ी रहती थीं. हालांकि दूसरे हफ़्ते तक स्टेज के नज़दीक उनके लिए जगह बना दी गई और स्टेज मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी नौजवान लड़कियों को सौंप दी गई ताकि किसी तरह का विवाद न हो सके. जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे-वैसे व्यवस्थाओं में सुधार होती गई.

शुरूआती दो हफ़्तों तक आपसी एकता बनाए रखने के लिए सामुदायिक इफ़्तार कराई गई. साथ ही मर्द और औरतों के लिए एक साथ नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था की गई. दूसरे हफ़्ते तक हाईवे पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने की शुरूआत हुई जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होने लगे. मर्द डिवाइडर के एक तरफ़ और औरतें डिवाडर के दूसरी तरफ़ जुम्मे की नमाज़ अदा करने लगीं. यह एक तरह से सामूहिक प्रतिरोध और एकजुटता का शक्तिशाली संकेत बन गया. इन सभी कोशिशों ने शाहीनबाग़ प्रदर्शन को ऐतिहासिक और प्रभावशाली बनाने में मुख्य भूमिका निभाई.

मैं अपने आप को बहुत ख़ुशनसीब समझता हूं कि मुझे जुम्मे की नमाज़ के बाद लोगों को संबोधित करने का मौक़ा मिला था. इन संघर्षों में शाहीन बाग़ के मर्द, औरत, पेशेवर, छात्र, कामगार और वकिलों ने हमारी मदद की थी. इन सभी स्थितियों के बीच वे लोग हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे. दिसंबर के अंत तक यह सतत और लोकप्रिय मॉडल बन गया था जिसमें किसी ख़ास समय में सिर्फ़ कुछ लोगों की मौजूदगी की ज़रूरत पड़ती थी.

15 दिसंबर 2019 से 3 जनवरी 2020 के बीच के 18 दिन सबसे संवेदनशील रहे थे, जब हमारा ग्रुप कुछ समय के लिए शाहीन बाग़ से हट गया था, जब आंदोलन अपना स्थाई मॉडल हासिल कर रहा था. यही वह समय था जब जामिया, जेएनयू, आईआईटी और एएमयू के शिक्षित मुस्लिम छात्र शाहीन बाग़ आंदोलन से जुड़ने लगे थे. यही छात्र, स्टूडेंड वर्कर्स और पेशेवर लोग इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने. इनकी कोशिशों को और बल तब मिला जब दलित तथा पिछड़ी जातियों के संगठनों जैसे बाप्सा( बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन), BAMSEF और कुछ वामपंथी संगठनों ने अपना समर्थन दिया.

शुरू के दस दिन सबसे महत्त्वपूर्ण रहे थे. इस समय शाहीन बाग़ को वह कवरेज नहीं मिली थी जो इसे बाद में मिली. तब इसे प्रतिरोध के एक ताक़तवर प्रतीक के रूप में मान्यता भी नहीं मिली थी. द वायर जैसे कुछ ही मीडिया आउटलेट्स थे जिन्होंने इसे कवरेज दी थी. इन सबके बावजूद मुस्लिम विद्वानों की तत्परता, ज़मीनी पकड़ और बाप्सा जैसे संगठनों की मदद से शाहीनबाग ने इतिहास रचा.

25 दिसंबर तक रॉयटर्स ने शाहीन बाग़ आंदोलन को विस्तार से कवर किया जिससे शाहीन बाग़ की चर्चा दुनियाभर में होने लगी. इस कवरेज ने भारतीय मीडिया और राजनेताओं का ध्यान शाहीन बाग़ की तरफ़ खींचा. जो इस आंदोलन के लिए महत्तापूर्ण मोढ़ साबित हुआ। इस प्रकार शाहीन बाग़ ने देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन को प्रेरित किया.

भारतीय इतिहास का यह पहला स्वायत्त आंदोलन था जिसका नेतृत्व बड़े स्तर पर शिक्षित मुसलमान नौजवानों द्वारा किया जा रहा था. यह उनकी संगठित होने, एकजुटता को प्रेरित करने और जनमानस को ऊर्जावान करने की योग्यता साबित करता है. शाहीन बाग़ आंदोलन देश की सामाजिक और राजनैतिक पटल पर अभूतपूर्व छाप छोड़ता है.

जैसा कि ग़ालिब लिखते हैं:

“दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फ़ुरसत ज़माने ने

मेरा हर दाग़-ए-दिल इक तुख्म है सरव-ए-चारागाँ का”

मेरी उम्मीद है कि शाहीन बाग़ ने साधारण लेकिन ताक़तवर सच्चाई से लोगों को रूबरू किया है: अधिनायकवादी सत्ता के ख़िलाफ प्रतिरोध न सिर्फ़ मुमकिन है बल्कि जनमानस की एकजुटता से इसे शांतिपूर्वक हासिल भी किया जा सकता है. इतिहास गवाह है कि मुसीबत के वक़्त लोग आपसी मतभेद को भूलाकर बेहतरी के लिए एकजुट हो जाते हैं. एक और ख़ास संदेश जो शाहीन बाग़ ने दिया है वह स्वाभाविक नेतृत्व, ख़ासतौर से अपने समुदाय के भीतर पढ़े लिखे नौजवानों की नेतृत्व.

ऐसे लोगों का भी वर्ग है जो अपने आप को प्रगतिशील तो कहते हैं लेकिन स्वतंत्र और शिक्षित मुसलमान आवाज़ों से दूरी रखते हैं. ऐसे लोग शाहीन बाग़ आंदोलन के नुमाईंदों के योगदाने को ख़ारिज़ कर देते हैं और कहते हैं कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन, बेतरतीब और आकस्मिक था. यह नैरेटीव मुसलमान महिला और पुरुष विद्वानों की कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और जुनून पर पानी फेरता है. यह नज़रिया उन लोगों को भी मानने से इंकार करता है जो सिर्फ पहले दिन से ही नहीं बल्कि डे जीरो से इस आंदोलन में शामिल थे. मैं ख़ारिज़ करने वाली ऐसी सोच को चुनौति देता हूं और जिन लोगों ने सतही तौर पर शाहीन बाग़ आंदोलन की बुनियादी रखी उन्हें इसका श्रेय देता हूं.

बार-बार दुहराव होने के बावजूद एक बार फिर कहना चाहता हूं कि एमएसजे (मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू), जामिया और आईआईटीज़ के कुछ मुस्लिम विद्वानों के नेतृत्त्व और विज़न के बिना शाहीन बाग़ ऐतिहासिक आंदोलन नही बन पाता. सिर्फ़ रैली और यात्राओं से ऐसे आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं. इनके लिए स्वतंत्र शिक्षित मुसलमान नौजवानों की ज़रूरत होती है. उन मुस्लिम नौजवानों की जिन्हें इस्लाम और दक्षिण एशिया के आधुनिक इतिहास की गहराई से जानकारी हो. साथ ही उन्हें भारत में मुसलमान समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक चुनौतियों की भी समझते हैं.

अल्लामा इकबाल की 1909 में की गई टिप्पणी आज भी बेहद प्रासंगिक है: मुस्लिम समुदाय “दोहरी जाति व्यवस्था” से पीड़ित है—धार्मिक सम्प्रदायों के विभाजन और सामाजिक जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों से। इन जटिल मुद्दों का समाधान करने के लिए वही प्रकार का सूचित और स्वाभाविक नेतृत्व चाहिए, जैसा शाहीन बाग ने प्रदर्शित किया। यह एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य के आंदोलनों और न्याय व समानता की ओर किए गए प्रयासों को प्रेरित करना चाहिए।

ये विद्वान भविष्य के बारे में वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक नज़रिया और समतावादी विचार रखते हैं. ये लोग क़ुरान द्वारा प्रतिबंधित जातिवाद, संप्रदायवाद और प्रगतिविरोधी ताक़तों में यक़िन नहीं रखते हैं. साथ ही ये विद्वान बहुसंख्यकवाद, प्रादेशिक राष्ट्रवाद और इस्लामोफोबिया का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं. इन लोगों में यह साहस है कि ये मुसलमान और शोषित समुदायों के उत्थान के लिए लोकतांत्रिक और संरचनात्मक सुधार(Structural Reforms) की वक़ालत कर सकते हैं.

हमें अपने समुदाय से ऐसे कई शिक्षित और जुनूनी महिला और पुरुषों की ज़रूरत है जो वास्तव में बदलाव के लिए काम कर सकें. मैं यह दावे से कह सकता हूं कि शाहीन बाग़ आंदोलन के समय ऐसे समूह से होना मेरे लिए ख़ुशनसीबी है. यह वहीं चिंगारी है जिसमें शाहीन बाग़ ने आग लगाई है. हालाँकि यह वर्तमान में फीका लग सकता है, फिर भी, यह भारत में मुसलमानों के भविष्य के लिए आंदोलन के सबसे बड़े योगदानों में से एक है. यह अपने मुल्क में समान नागरिक बनने और आधुनिक मुसलमान समुदाय तैयार होने की संभावना की नुमाइंदगी करता है.

जैसा कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने क्या खूब कहा है:

हल्क़ा किए बैठे रहो इक शम्अ को यारो

कुछ रौशनी बाक़ी तो है हर-चंद कि कम है

(यह लेख 1.5 साल पहले लिखी गई है, जिसे शरजील इमाम के वकिल ने पिछले महीने मकतूब मीडिया के साथ शेयर किया था)